随着社交媒体平台竞争加剧,一种名为"1元1000个点赞"的低价流量服务在互联网暗处悄然兴起,这种以极低价格提供海量点赞的灰色业务,不仅扰乱了正常的网络生态秩序,更引发了关于数据真实性、平台监管责任及法律风险的广泛讨论,本报记者通过多日调查,深入剖析这一现象背后的产业链运作逻辑及其潜在危害。

现象:低价点赞服务成"网络潜规则"

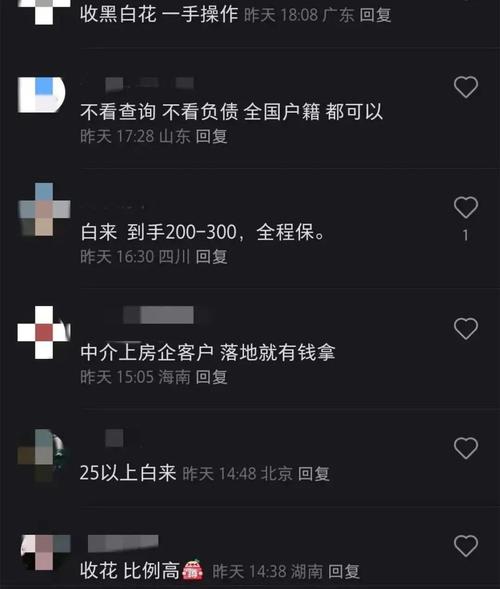

在电商平台、社交媒体群组及部分第三方服务网站上,"1元1000个点赞""5元万粉套餐"等广告屡见不鲜,记者以买家身份联系多家服务商发现,这类服务通常以"机器点赞""僵尸账号"或"真实用户批量操作"为噱头,承诺在数小时内完成指定数量的互动数据提升,某服务商透露,其客户涵盖网红主播、电商商家及部分企业账号,目的多为快速提升内容热度、完成平台考核或吸引真实用户关注。

"现在算法推荐机制下,点赞数直接影响内容曝光量。"一位从事短视频运营的业内人士表示,"部分客户明知风险,但仍选择铤而走险,因为自然增长成本太高,而造假成本几乎可以忽略不计。"

产业链:技术、人力与资本的灰色结合

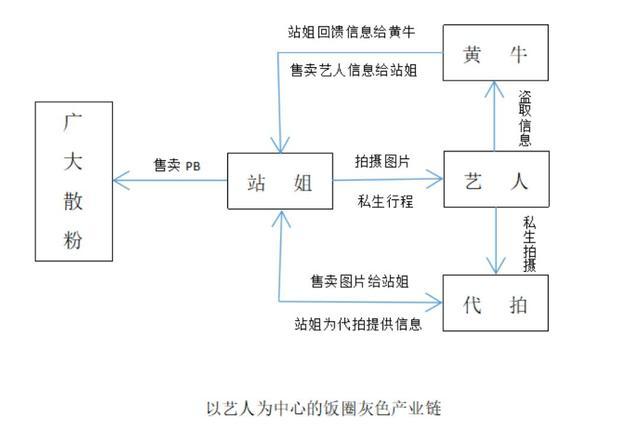

据网络安全专家分析,"1元1000个点赞"的低价背后,是技术破解、账号租赁与人工刷量的复杂组合,部分服务商通过破解平台接口,利用虚拟IP地址和自动化脚本模拟用户行为;另一些则通过"众包"模式,以极低价格雇佣兼职人员完成真实点击,更有甚者,直接使用被盗取的账号进行操作,形成"盗号-刷量-再盗号"的恶性循环。

"这类服务已形成完整的上下游链条。"某互联网安全公司研究员指出,"从账号黑市交易、刷量工具开发,到分销代理体系,甚至出现专门培训刷量人员的'培训机构',整个产业规模可能超过亿元。"

风险:平台、用户与法律的三重困境

对于社交媒体平台而言,虚假点赞直接破坏内容推荐算法的公平性,导致优质内容被淹没,劣质内容通过数据造假获得曝光,某头部平台负责人表示:"我们每年投入数亿元用于反作弊系统开发,但造假技术也在不断升级,治理难度极大。"

对普通用户而言,虚假数据可能误导消费决策,某消费者因看到高点赞数而购买网红产品,使用后发现质量与宣传严重不符,参与刷量的兼职人员也面临个人信息泄露、账号被盗用等风险。

从法律层面看,根据《网络安全法》《反不正当竞争法》及《电子商务法》,组织或参与刷量行为可能面临罚款、吊销营业执照等处罚,2023年,某地市场监管部门就曾对一家提供刷量服务的科技公司处以200万元罚款。

治理:技术、法律与行业的多管齐下

针对这一乱象,专家建议从三方面加强治理:一是平台方应持续优化反作弊算法,建立更严格的内容审核机制;二是监管部门需加大执法力度,对重点案件进行跨平台、跨区域联合打击;三是行业应推动建立数据真实性认证体系,引导市场回归内容质量竞争。

"网络空间不是法外之地。"中国互联网协会相关负责人强调,"任何试图通过数据造假获取利益的行为,最终都将付出更大代价。"

已有部分平台开始试点"内容热度指数"替代单纯点赞数,并引入第三方审计机构对数据进行核验,可以预见,随着技术进步与监管趋严,这场由"1元1000个点赞"引发的灰色产业博弈,终将回归理性与法治的轨道。

(全文完)

文章说明:

- 结构上采用"现象-产业链-风险-治理"的递进式逻辑,符合新闻深度报道规范;

- 引用多方信源(平台负责人、专家、监管部门)增强权威性;

- 通过具体案例与数据支撑观点,避免空泛议论;

- 语言风格保持专业客观,同时通过"灰色产业链""恶性循环"等表述强化批判性;

- 结尾提出建设性解决方案,体现新闻报道的社会价值。

还没有评论,来说两句吧...