在短视频平台蓬勃发展的当下,抖音作为全球月活用户超10亿的头部应用,其内容生态的繁荣不仅催生了创作者经济的崛起,也衍生出一条围绕“流量数据”的灰色产业链。“抖音作品点赞业务网站”作为这一链条中的关键环节,正引发行业、法律与用户群体的多重关注,本文将从业务模式、行业影响、法律风险及平台治理四个维度,深度解析这一现象的本质与争议。

业务模式:数据造假的“技术化”运作

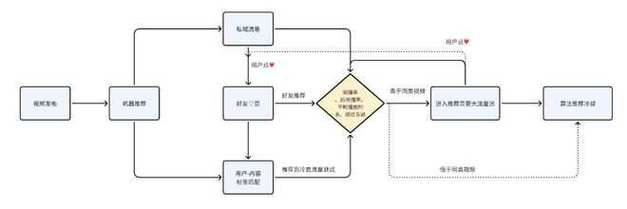

抖音作品点赞业务网站,本质上是提供“人工点赞”“机器点赞”或“混合模式点赞”服务的第三方平台,其运作逻辑通常分为三步:

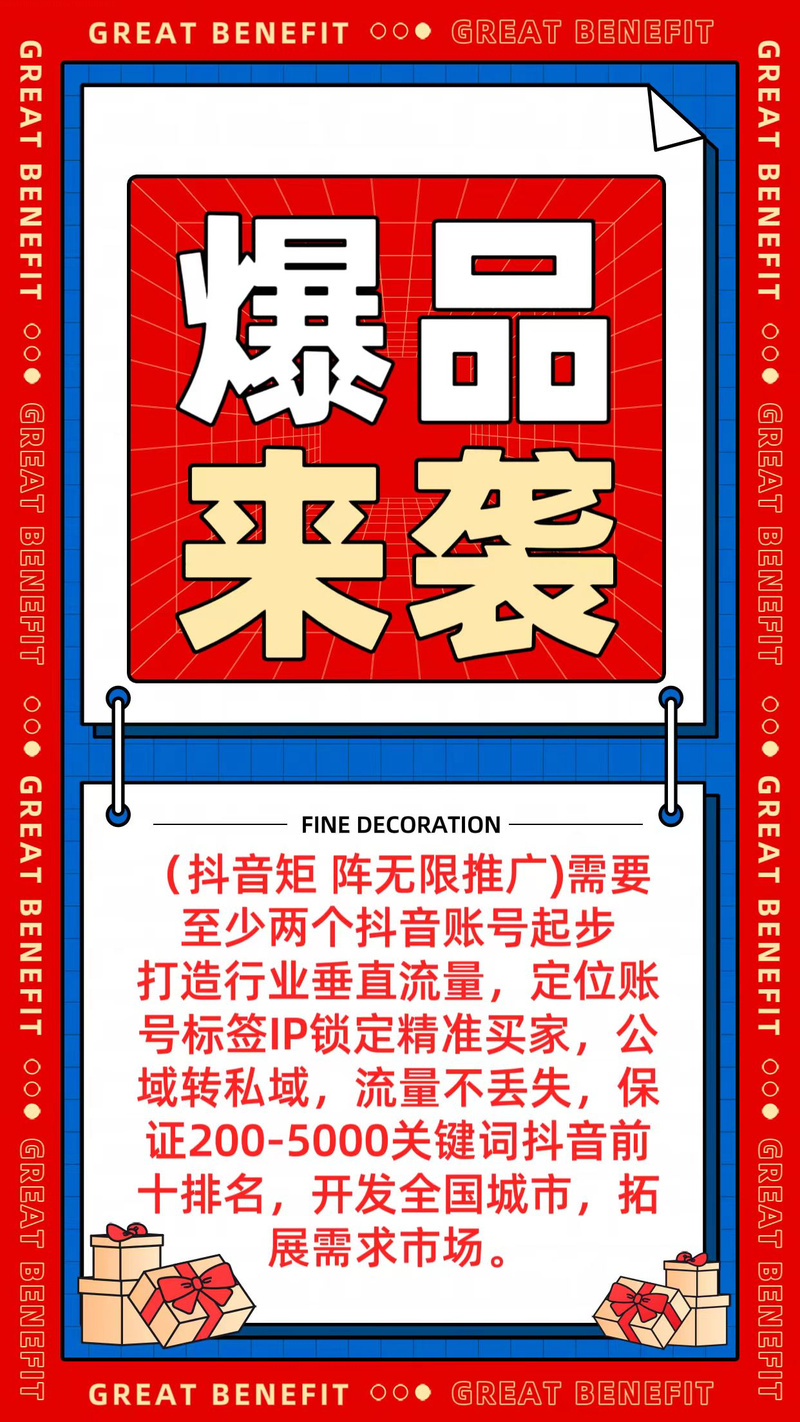

- 需求对接:创作者或品牌方通过网站下单,指定需要增加点赞数的视频链接,并设定目标数量(如从1000赞增至10万赞)。

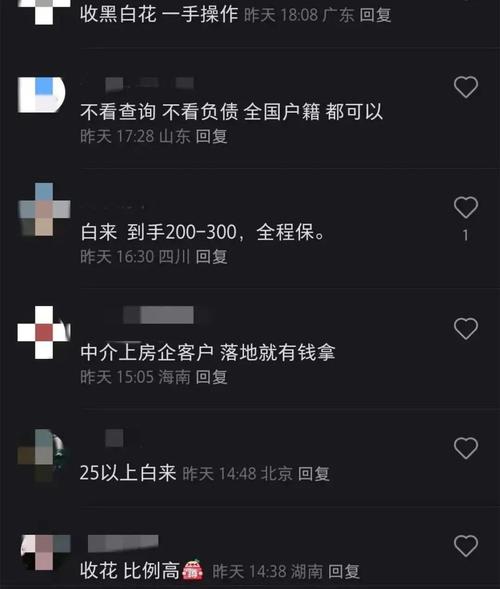

- 资源调配:平台根据订单需求,调用两类资源:一是通过兼职群组招募的“真实用户”,以每单0.1-0.5元的价格完成点赞;二是利用虚拟账号、模拟器或脚本程序实现的“机器点赞”,成本更低但风险更高。

- 数据交付:在约定时间内,平台通过技术手段将点赞数注入目标视频,部分网站还提供“分阶段增长”“评论互动”等增值服务,以模拟自然流量曲线。

据行业调研机构数据,2023年国内抖音点赞业务市场规模已突破15亿元,服务对象涵盖个人创作者、MCN机构、电商品牌甚至部分明星团队,其核心驱动力在于抖音算法对“互动数据”的权重分配——视频的点赞、评论、转发量直接影响其推荐优先级,进而决定内容能否进入“流量池”获得更大曝光。

行业争议:数据泡沫下的生态失衡

尽管点赞业务网站满足了部分用户对“快速起号”的需求,但其对抖音生态的破坏性已引发广泛争议。

创作者层面:公平性崩塌 真实创作者需通过内容质量、用户粘性积累粉丝,而依赖点赞业务的账号可通过短期数据造假获得算法推荐,导致“劣币驱逐良币”,某头部MCN机构负责人透露:“我们团队花费数月打磨的内容,可能因数据不如‘刷量号’而被淹没,这种不公平正在摧毁行业信心。”

用户层面:体验与信任危机 当用户刷到高点赞视频却发现内容空洞时,会对平台推荐机制产生质疑,2023年抖音用户调研显示,32%的受访者表示“曾因视频数据与内容不符而减少使用频率”,这一比例在18-25岁年轻群体中高达41%。

平台层面:治理成本激增 抖音官方每年投入超10亿元用于反作弊系统开发,但点赞业务网站通过动态IP切换、设备指纹伪造等技术不断突破封锁,据内部人士透露,2023年抖音单日拦截的异常点赞请求超2亿次,相当于每秒处理2300次作弊行为。

法律风险:灰色地带的合规困境

点赞业务网站的合法性始终处于模糊地带,根据《网络安全法》《反不正当竞争法》及《电子商务法》,以下行为可能构成违法:

- 虚假宣传:若品牌方通过刷量伪造产品热度,涉嫌违反《广告法》中“真实、合法”原则;

- 数据侵权:部分网站要求用户提供抖音账号密码进行“代运营”,可能涉及非法获取公民个人信息;

- 不正当竞争:MCN机构通过刷量争夺资源,破坏市场公平竞争秩序。

2023年,杭州、广州等地已有多起“刷量平台”被判刑的案例,某科技公司因开发点赞机器人程序,被法院以“破坏计算机信息系统罪”判处有期徒刑三年,并处罚金50万元,由于跨地域执法难度大、证据链收集复杂,大量小型刷量网站仍游走在法律边缘。

平台治理:技术升级与生态重构

面对挑战,抖音正从三方面强化治理:

- 算法优化:引入“行为轨迹分析”,通过用户停留时长、完播率等维度交叉验证点赞真实性;

- 信用体系:对频繁参与刷量的账号实施“流量限流”“功能封禁”等惩罚,2023年累计处罚违规账号超800万个;

- 生态扶持:推出“创作者成长计划”,通过流量补贴、培训课程等资源引导用户回归内容本质。

行业自律组织也在推动标准制定,中国网络视听节目服务协会于2023年发布《短视频内容生态治理指南》,明确将“数据造假”纳入负面清单,并呼吁平台、创作者、广告主共同构建“真实流量”生态。

从流量崇拜到价值回归

点赞业务网站的兴衰,本质上是短视频行业从“规模扩张”向“质量提升”转型的缩影,随着监管趋严、用户审美升级及平台技术迭代,依赖数据造假的账号将逐渐失去生存空间,正如抖音副总裁支颖所言:“未来的竞争不是比谁的数据更漂亮,而是比谁的内容更能打动人心。”

对于创作者而言,回归内容创新、建立真实粉丝关系,才是长期发展的根本;对于平台而言,如何在打击作弊与保护用户体验间找到平衡,将决定其生态的可持续性;而对于整个行业,这场关于“真实与虚假”的博弈,或许正是短视频迈向成熟期的必经之路。

(全文约1450字)

还没有评论,来说两句吧...