抖音平台现"一元万粉"乱象 专家警示:虚假繁荣暗藏多重风险

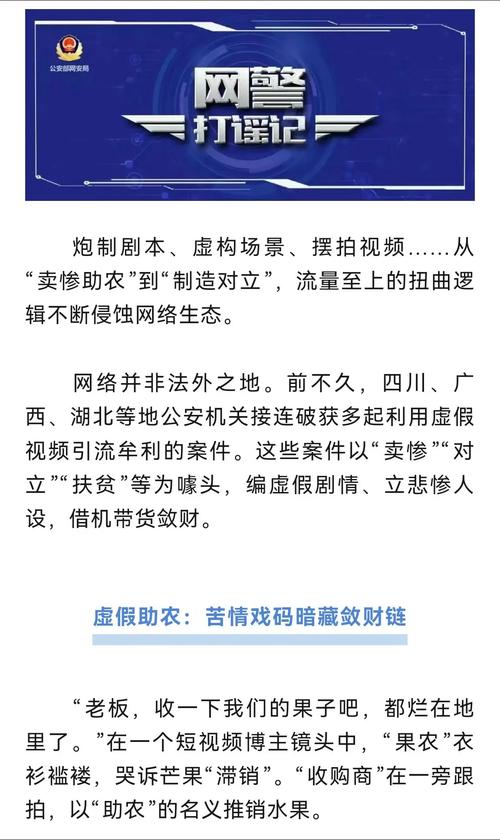

国内短视频行业龙头平台抖音被曝存在"一元购买一万粉丝"的灰色交易,引发社会广泛关注,据记者调查,在多个电商平台及社交媒体群组中,此类"低价增粉"服务已形成完整产业链,部分商家甚至宣称"纯真人粉丝""永不掉粉",对此,网络安全专家、法律界人士及平台方均发出警示,指出此类行为不仅违反平台规则,更可能触犯法律法规,对用户及平台生态造成严重危害。

灰色产业链触目惊心:从"僵尸粉"到"真人互动"的进化

记者通过暗访发现,当前市场上"一元万粉"服务已形成多层次价格体系,初级服务以"僵尸粉"为主,单价低至0.1元/千粉,但存在账号无头像、无动态、易被平台识别清除的特点;中级服务提供"半活跃粉丝",即通过脚本控制的账号,可实现定时点赞、评论,单价约0.5元/千粉;而所谓"高级真人粉"服务,则通过兼职群体完成关注任务,单价高达2-3元/千粉,商家宣称"完全模拟真实用户行为"。

"我们有自己的任务分发系统,参与者完成关注后可获得0.3-0.5元/单的报酬。"某电商平台商家向记者展示其后台数据,显示单日可完成超50万次关注操作,更令人震惊的是,部分服务商还提供"套餐服务",包括粉丝增长、视频点赞、直播围观等"一条龙"造假方案,形成完整的流量造假产业链。

平台生态遭受冲击:真实创作者面临不公平竞争

"这种虚假繁荣正在摧毁内容创作的生态。"某拥有200万粉丝的抖音创作者李明(化名)向记者表示,据其观察,近期平台推荐算法出现异常,部分内容质量低劣但粉丝量虚高的账号频繁获得流量倾斜,而真正用心创作的中小创作者反而难以获得曝光机会。

抖音官方公布的数据印证了这一现象:2023年第二季度,平台共处理虚假粉丝账号132万个,同比增长47%,低价增粉"类违规账号占比达63%。"这些虚假粉丝会干扰我们的推荐算法,导致优质内容被淹没,最终损害的是用户体验和平台长期价值。"抖音安全中心负责人表示。

法律风险不容忽视:或触犯多项法律法规

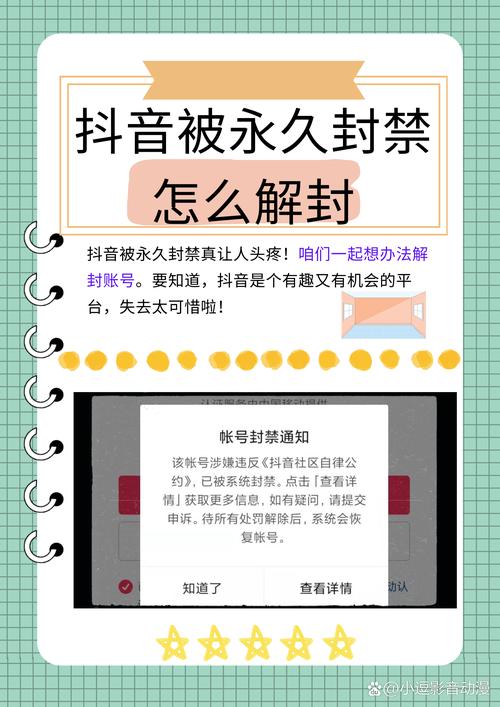

北京某律师事务所合伙人张伟律师指出,"一元万粉"服务涉及多重法律风险,根据《网络安全法》第二十四条,网络运营者为用户提供信息发布服务时,应当要求用户提供真实身份信息,而大量"僵尸粉"账号存在盗用他人身份信息注册的情况,可能构成侵犯公民个人信息罪。

此类行为违反《反不正当竞争法》第八条,经营者不得对其商品的用户评价等作虚假宣传,对于购买虚假粉丝的账号主体,若用于商业推广,可能面临行政处罚及民事赔偿,2022年,某网红因购买50万虚假粉丝被判赔偿品牌方30万元的案例,即为前车之鉴。

更严重的是,部分服务商通过"兼职刷粉"名义组织网络传销活动,记者获取的某兼职平台规则显示,参与者需缴纳99元会员费,通过发展下线可获得提成,已具备传销的"入门费""拉人头""团队计酬"三大特征。

技术治理持续升级:平台构建多维防控体系

面对日益猖獗的流量造假行为,抖音等平台正在构建"技术+人工+法律"的三维防控体系,据抖音技术团队介绍,其开发的"风控大脑"系统可实时监测异常关注行为,通过设备指纹、行为轨迹、IP分布等1200余个特征维度,精准识别机器账号与兼职刷粉账号。

"我们最近上线了'粉丝质量分'功能,创作者的粉丝活跃度、互动真实性等指标将直接影响账号权重。"抖音产品经理王女士透露,该功能上线后,部分"虚胖"账号的流量推荐量平均下降了58%。

平台正加强与公安机关合作,2023年上半年,抖音已向各地网信部门移交虚假粉丝线索2300余条,协助破获"刷量控评"刑事案件17起,抓获犯罪嫌疑人89名。

行业自律亟待加强:构建健康内容生态

中国网络视听节目服务协会专家委员会主任委员赵阳指出,解决流量造假问题需要多方协同。"平台要持续优化算法推荐机制,降低粉丝数量在流量分配中的权重;监管部门应完善相关法律法规,提高违法成本;创作者和品牌方也要树立正确的价值观,拒绝参与数据造假。"

值得关注的是,部分MCN机构已开始探索"去粉丝量化"的评价体系,某头部机构负责人表示:"我们现在更看重账号的完播率、互动深度等指标,这些数据更能反映内容的真实价值。"

在这场真假流量的博弈中,行业正在经历深刻变革,正如抖音CEO张楠在2023年创作者大会上所言:"只有回归内容本质,尊重用户真实需求,才能构建可持续的短视频生态。"对于普通用户而言,提高媒介素养,识别虚假流量,也是维护网络空间清朗的重要一环。

(全文完)

还没有评论,来说两句吧...