抖音粉丝市场现"一元一条"乱象 平台治理与行业规范亟待加强

记者调查发现,抖音等短视频平台的粉丝交易市场出现"一元一条"的低价乱象,部分商家通过第三方平台或社交群组,以极低价格提供虚假粉丝服务,这一现象不仅扰乱了平台生态,更引发了关于数据造假、网络欺诈及行业规范化的广泛讨论,业内专家指出,此类行为已涉嫌违反《网络安全法》《电子商务法》等相关法规,亟需平台、监管部门及行业多方协同治理。

低价粉丝交易暗流涌动,灰色产业链浮出水面

记者通过暗访发现,当前抖音粉丝交易已形成完整的灰色产业链,在某电商平台搜索"抖音增粉",可发现大量标榜"真实活跃""秒到账"的商品,1元100粉""10元1000粉"等低价服务尤为突出,部分商家甚至提供"定制化套餐",包括点赞、评论、转发等"一条龙"服务,价格低至每条互动0.1元。

"这些粉丝大多是僵尸号或机器号,通过批量注册、模拟行为生成。"某前平台运营人员向记者透露,"商家利用技术手段绕过平台检测,甚至能伪造设备信息、IP地址,让虚假账号看起来像真实用户。"更令人震惊的是,部分商家还提供"保活服务",承诺粉丝在一定时间内不会被平台清理,进一步加剧了数据造假的隐蔽性。

虚假繁荣背后:平台生态受损,用户权益遭侵

"一元一条"的粉丝交易看似是"双赢"的买卖,实则对平台、创作者及普通用户均造成严重伤害。

对平台而言,虚假粉丝破坏了内容推荐算法的公平性,抖音的流量分配机制基于用户真实互动数据,而批量购买的粉丝无法产生有效观看、点赞或评论,导致优质内容被淹没,低质内容却因数据造假获得曝光,形成"劣币驱逐良币"的恶性循环。

对创作者而言,虚假粉丝不仅无法转化为实际收益(如广告合作、直播打赏),还可能因数据异常被平台限流或封号,某美妆博主向记者表示,她曾因购买粉丝导致账号权重下降,视频推荐量从百万级骤降至几千,"相当于把账号毁了"。

对普通用户而言,虚假粉丝制造的信息泡沫降低了内容可信度,当用户看到某视频拥有数十万点赞却内容空洞时,会对平台产生"数据注水"的质疑,进而影响用户体验和平台口碑。

法律风险与平台治理:双重挑战待解

从法律层面看,"一元一条"的粉丝交易已涉嫌多项违法,北京某律师事务所合伙人指出,根据《网络安全法》,网络运营者不得提供虚假身份信息注册账号;《电子商务法》也明确禁止"刷单炒信"等虚假交易行为,若商家通过非法手段获取用户信息或入侵平台系统,还可能触犯《刑法》中的侵犯公民个人信息罪、非法侵入计算机信息系统罪等。

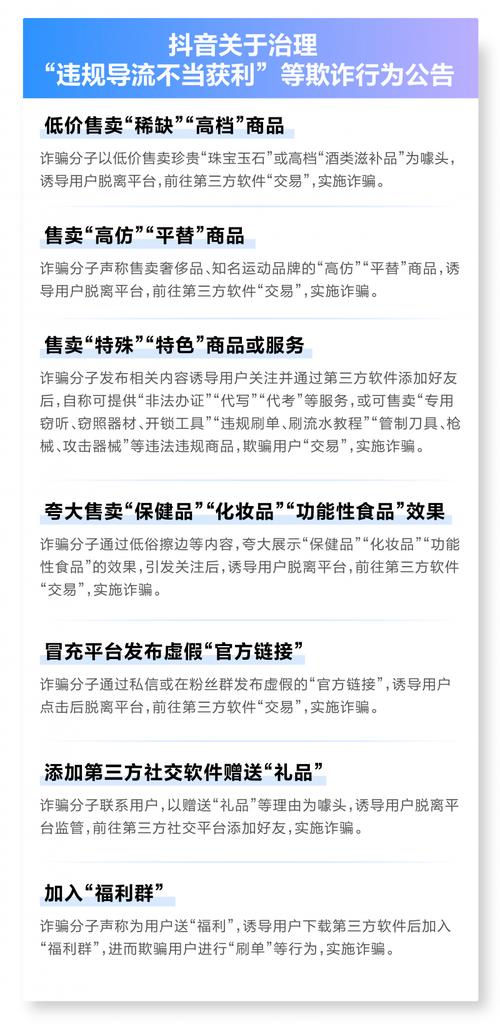

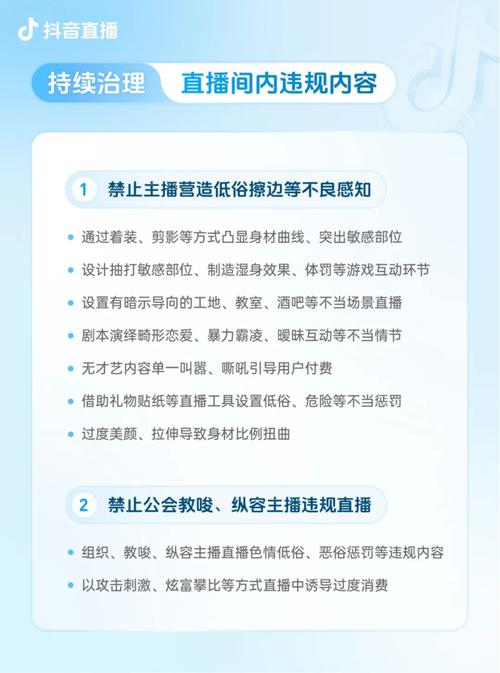

平台方面,抖音已多次开展专项整治行动,据公开数据,2023年第二季度,抖音共处置虚假粉丝账号超120万个,拦截异常增粉请求2.3亿次,但业内人士指出,当前治理仍面临两大难题:一是技术对抗升级,造假者不断优化模拟行为算法;二是跨平台作案,商家通过境外服务器、加密通信等方式逃避监管。

行业自律与用户教育:构建长效治理机制

要根治粉丝交易乱象,需构建"平台治理+行业自律+用户教育"的多维体系。

平台层面,应加强技术检测能力,例如通过行为轨迹分析、设备指纹识别等技术精准定位虚假账号;同时完善举报机制,对查实的造假行为实施"账号封禁+信用扣分"的双重惩罚。

行业层面,需推动建立统一的短视频数据标准,中国网络视听节目服务协会已牵头制定《短视频内容生态治理规范》,明确禁止"人工干预数据"等行为,未来可进一步细化粉丝质量评估指标,引导市场回归内容价值。

用户层面,需提升对虚假数据的辨识能力,专家建议,用户可通过观察粉丝互动的时效性(如是否集中在特定时段)、内容相关性(如是否与账号定位匹配)等维度判断真实性,避免被"低价增粉"的噱头误导。

本质,方能行稳致远

"一元一条"的粉丝交易,本质上是短视频行业野蛮生长阶段的产物,随着监管趋严、用户成熟,这种以数据造假为核心的商业模式注定难以为继,对于创作者而言,唯有坚持原创、提升内容质量,才能获得真实用户的认可;对于平台而言,唯有构建公平、透明的生态,才能实现长期可持续发展,当行业从"流量崇拜"转向"价值创造",短视频的未来才真正值得期待。

(全文约1250字)

还没有评论,来说两句吧...