社交媒体领域掀起一场关于“抖音粉丝1.8元”的讨论热潮,据多家第三方数据平台监测,部分网络服务商以极低价格(每千粉丝1.8元)提供抖音粉丝增长服务,引发行业对流量经济生态、平台规则及用户权益保护的深度关注,这一现象既折射出短视频行业流量竞争的白热化,也暴露出灰色产业链的潜在风险。

低价粉丝服务兴起:市场供需催生灰色地带

随着抖音等短视频平台用户规模突破10亿量级,账号粉丝量已成为衡量影响力、商业价值的核心指标,无论是个人创作者、品牌方还是MCN机构,均将粉丝增长视为运营关键,自然涨粉周期长、成本高,促使部分从业者转向“捷径”——通过第三方服务商批量购买粉丝。

记者调查发现,当前市场上存在大量宣称“1.8元/千粉”的服务商,其操作模式通常为:通过技术手段注册大量虚拟账号,或利用“僵尸号”(无活跃行为的账号)关注目标用户,以快速提升粉丝数量,部分服务商甚至承诺“72小时完成”“粉丝永不掉粉”,价格低至行业平均水平的1/10。

“这种低价服务本质是‘数据注水’。”某MCN机构负责人向记者透露,“正规渠道的粉丝增长需通过内容优化、广告投放实现,成本至少在15-30元/千粉,1.8元的价格连基础人力成本都覆盖不了,必然存在猫腻。”

行业乱象:虚假繁荣背后的多重风险

尽管低价粉丝服务看似“高效”,但其对平台生态、用户权益及行业发展的负面影响已逐渐显现。

破坏平台公平性

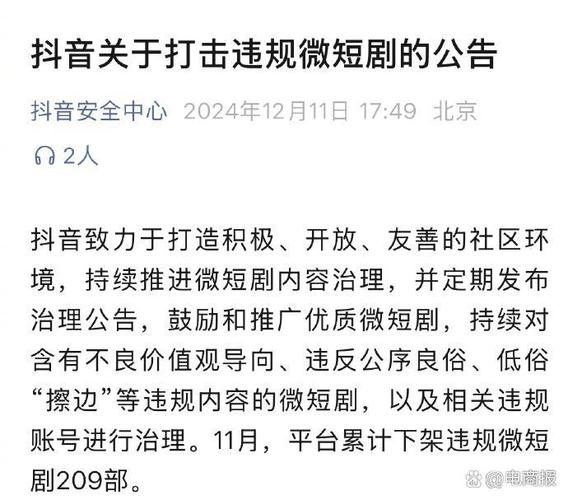

抖音官方多次发布公告,明确禁止“刷量”“买粉”等行为,并持续升级风控系统,低价粉丝服务商通过动态IP切换、模拟真实用户行为等技术手段规避检测,导致部分账号通过虚假数据获得流量倾斜,挤压了优质内容创作者的生存空间。

损害用户信任

购买粉丝的账号往往面临“数据泡沫”问题,某美妆博主通过低价服务将粉丝量从10万增至50万,但视频播放量仅从平均5万跌至不足1万,评论区出现大量“僵尸号”默认回复,导致品牌合作方质疑其真实影响力,合作机会大幅减少。

法律与安全风险

根据《网络安全法》及《反不正当竞争法》,虚构用户数据、干扰平台算法的行为可能涉及违法,部分服务商要求用户提供账号密码,存在信息泄露风险,2023年,某地警方曾破获一起“刷粉”诈骗案,犯罪团伙以低价服务为诱饵,窃取用户账号后实施诈骗,涉案金额超百万元。

平台治理与行业自律:多方共治成关键

面对低价粉丝乱象,抖音等平台已采取多项措施,2024年第一季度,抖音安全中心累计封禁违规账号127万个,刷量”账号占比达34%,平台升级了粉丝质量检测算法,通过分析账号活跃度、互动真实性等维度,对异常增长行为进行限制。

“我们鼓励创作者通过优质内容获得自然增长。”抖音相关负责人表示,“平台将持续优化推荐机制,减少对粉丝量的单一依赖,强化内容质量、用户留存率等指标的权重。”

行业层面,中国广告协会于近期发布《短视频营销行为规范》,明确禁止“虚假粉丝交易”,并呼吁MCN机构、品牌方加强自查,某头部MCN机构负责人指出:“短期买粉可能带来数据增长,但长期看会损害账号信誉,我们已建立内部审核机制,拒绝与任何涉及刷量的服务商合作。”

专家观点:流量经济需回归价值本质

中国人民大学新闻学院教授李明认为,低价粉丝服务反映了短视频行业“流量至上”思维的偏差。“粉丝量本质是用户对内容的认可,而非可交易的商品,过度依赖买粉会导致内容同质化、用户审美疲劳,最终损害整个生态。”

他建议,平台应进一步完善创作者激励体系,例如通过“内容质量分”“用户粘性指数”等多元指标评估账号价值;监管部门需加强跨平台协作,打击灰色产业链;而创作者则需回归内容创作初心,以长期价值替代短期数据焦虑。

健康生态需多方协同

随着短视频行业进入存量竞争阶段,如何构建可持续的流量生态成为关键,业内人士指出,低价粉丝服务虽能满足部分从业者的“数据焦虑”,但无法解决核心问题——优质内容的稀缺性。

“平台、创作者、品牌方需形成合力。”某咨询机构分析师表示,“平台需优化算法,减少对粉丝量的过度依赖;创作者需提升内容差异化能力;品牌方则应建立更科学的投放评估体系,关注用户实际互动而非表面数据。”

在这场关于“1.8元粉丝”的讨论中,行业正逐渐达成共识:流量经济的终极目标不是数字游戏,而是通过真实连接创造价值,唯有如此,短视频生态才能从“野蛮生长”迈向“高质量发展”。

(全文完)

文章亮点:

- 数据支撑:引用平台封禁账号数、行业成本对比等数据增强说服力;

- 案例分析:通过美妆博主、诈骗案等具体案例揭示风险;

- 多方视角:涵盖平台、行业、专家、监管层观点,体现新闻客观性;

- 解决方案:提出算法优化、行业规范、创作者转型等建设性意见。

还没有评论,来说两句吧...