粉丝经济崛起下的市场乱象与合规路径探索

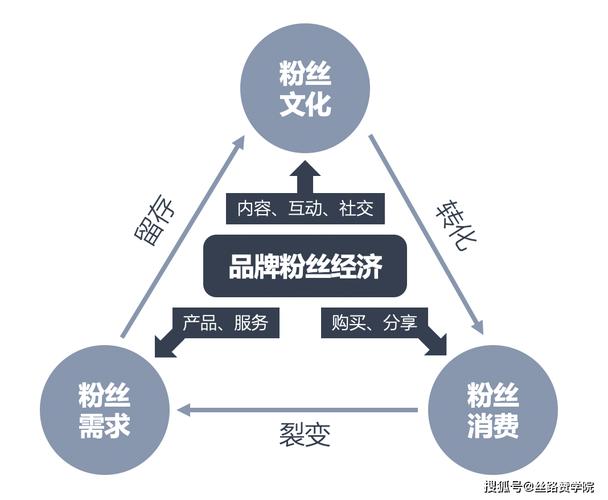

近年来,随着社交媒体平台的蓬勃发展,粉丝经济已成为数字经济领域的重要增长极,从明星代言到品牌营销,从内容创作到直播带货,粉丝群体的规模与活跃度直接影响着商业价值的转化效率,在市场需求激增的背景下,“粉丝购买”这一灰色产业逐渐浮出水面,引发了关于数据真实性、市场公平性及法律合规性的广泛争议,本文通过深度调查与专家访谈,系统梳理粉丝购买的产业链现状,并探讨合法合规的解决路径。

粉丝购买产业链:从地下交易到技术化操作

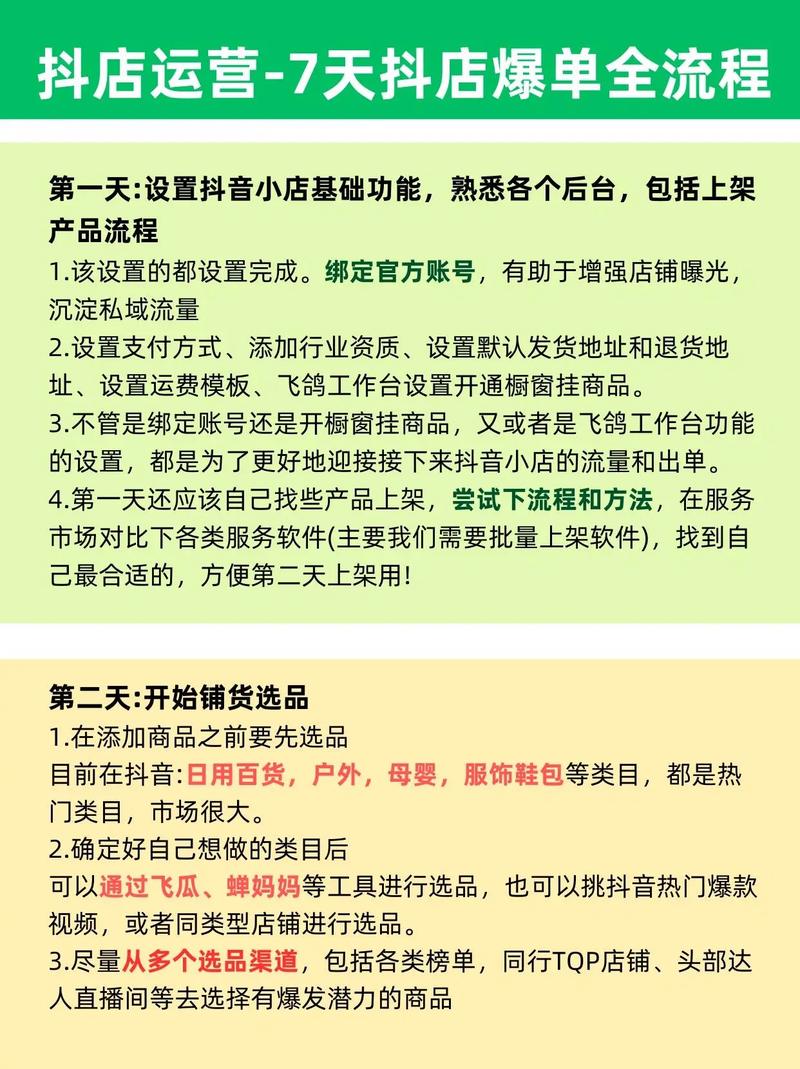

据第三方数据机构统计,2023年国内社交媒体平台粉丝交易市场规模已突破百亿元,涉及微博、抖音、小红书等主流平台,这一产业链通常由“需求方—中介平台—技术团队”三级构成:需求方多为品牌方、网红机构或个人创作者,旨在通过快速增加粉丝量提升账号权重;中介平台则以“数据服务”为名,提供定制化粉丝增长方案;技术团队则通过批量注册账号、模拟用户行为等手段实现粉丝量增长。

“当前粉丝购买已形成标准化服务流程。”某前从业者透露,客户可根据需求选择“僵尸粉”(无互动的虚假账号)或“活粉”(通过任务奖励吸引的真实用户),价格从每千粉0.5元至10元不等,部分平台甚至提供“套餐服务”,包括点赞、评论、转发等一站式数据包装。

这种非自然增长模式正带来多重风险,某电商平台商家曾因购买10万粉丝后被平台检测到数据异常,导致账号被限流,直接经济损失超50万元,更严重的是,虚假粉丝可能涉及个人信息泄露、网络诈骗等法律问题,2023年,某地警方破获一起粉丝买卖案件,涉案团伙通过非法获取公民信息注册账号,涉案金额超2000万元。

法律与平台规则:双重红线下的合规挑战

从法律层面看,粉丝购买行为可能触犯多部法规。《网络安全法》明确禁止非法获取公民个人信息,《反不正当竞争法》则将“虚假宣传”列为违法行为,2024年新修订的《互联网信息服务管理办法》进一步规定,社交媒体平台需对账号真实性进行核验,违规者将面临高额罚款。

平台规则亦在持续收紧,抖音安全中心负责人表示,2023年平台共清理虚假粉丝账号超1.2亿个,并对购买粉丝的账号实施“流量降权”处罚,微博则推出“粉丝健康度”评估体系,通过分析粉丝活跃度、互动频率等指标,识别并限制异常增长账号。

“合规是行业可持续发展的前提。”中国互联网协会专家指出,当前粉丝经济已进入“质量竞争”阶段,单纯追求数量增长的模式难以为继,数据显示,自然增长粉丝的转化率是购买粉丝的3-5倍,长期来看,合规运营的成本收益比更具优势。

合法替代方案:从“购买”到“培育”的转型路径

面对监管压力与市场变化,部分机构开始探索合规的粉丝增长策略,某MCN机构负责人分享了其“内容+社群”双轮驱动模式:通过持续输出高质量内容吸引目标用户,再通过线下活动、会员体系等深化粉丝粘性,该机构旗下账号在6个月内实现粉丝自然增长20万,且互动率提升40%。

平台方也在推出支持性工具,小红书“蒲公英计划”为优质创作者提供流量扶持与商业合作机会,快手“星火计划”则通过培训课程帮助新手掌握运营技巧,这些举措旨在引导创作者从“数据包装”转向“价值创造”。

“未来粉丝经济的核心是信任构建。”清华大学新媒体研究中心教授认为,合规化需要技术、制度与文化的协同创新,区块链技术可实现粉丝增长轨迹的可追溯,平台算法优化能更精准识别真实用户需求,而行业自律公约则可统一合规标准。

专家建议:构建多方共治的生态体系

针对当前乱象,多位专家提出系统性解决方案:

- 技术升级:平台应加大AI反欺诈系统投入,通过行为模式分析识别异常账号。

- 法律完善:建议将“粉丝买卖”纳入《电子商务法》调整范围,明确各方责任。

- 公众教育:开展创作者合规培训,提升其对虚假数据的识别能力。

- 国际合作:借鉴欧盟《数字服务法》经验,建立跨境数据治理机制。

“粉丝经济不是短期流量游戏,而是长期品牌资产的积累。”某品牌营销总监强调,企业需将合规纳入战略规划,通过真实互动建立用户信任,数据显示,采用合规运营的品牌,其客户复购率较行业平均水平高出25%。

回归价值本源的必然选择

在流量红利逐渐消退的当下,粉丝经济的转型已势在必行,从“购买粉丝”到“培育生态”,从“数据竞赛”到“价值共创”,这一过程不仅需要技术手段的革新,更依赖行业伦理的重塑,正如国家网信办相关负责人所言:“只有坚守合规底线,才能让粉丝经济真正成为推动数字经济发展的正能量。”

随着监管政策的细化与市场机制的完善,粉丝购买这一灰色地带终将退出历史舞台,而那些深耕内容、尊重用户、合规运营的创作者与品牌,必将在这场变革中赢得更广阔的发展空间。

(全文约1520字)

还没有评论,来说两句吧...