抖音19元购千粉服务引发热议:平台生态治理与用户权益保护面临新挑战

一则关于"抖音19元即可购买1000粉丝"的营销信息在社交平台广泛传播,引发行业对短视频生态治理的深度讨论,据第三方监测机构数据显示,此类低价增粉服务已形成完整产业链,涉及账号代运营、数据造假、流量欺诈等多个环节,这一现象不仅暴露出平台内容生态的潜在风险,更将用户权益保护、算法公平性等核心议题推至风口浪尖。

低价增粉服务背后的灰色产业链

记者通过暗访发现,当前市场上存在大量宣称"19元1000粉"的增粉服务,其运作模式呈现高度组织化特征,某电商平台商家向记者展示的价目表显示,基础套餐包含1000个"初级粉丝"(仅关注无互动),进阶套餐可提供5000个"活跃粉丝"(附带少量点赞),而顶级套餐则承诺"真人互动+作品推广"的复合服务。

"我们的粉丝库覆盖全国300余个城市,可自定义性别、年龄、兴趣标签。"某服务商向记者透露,其技术团队通过自动化脚本控制数千台手机设备,利用抖音开放接口实现批量关注,更令人震惊的是,部分机构已开发出"深度养号"系统,能够模拟真实用户行为轨迹,包括每日浏览时长、互动频率等数据指标。

这种技术驱动的造假模式正在形成完整产业闭环,据行业白皮书披露,2023年国内短视频数据造假市场规模已达47.6亿元,年增长率超过120%,产业链上游为设备供应商,提供改装手机、虚拟定位软件等工具;中游是数据运营商,负责账号矩阵搭建与流量分发;下游则对接广告主、MCN机构等需求方。

平台生态治理的多维挑战

面对日益猖獗的数据造假行为,抖音安全中心近期启动"清朗行动2024",通过算法升级、人工巡检、用户举报三重机制强化治理,据平台披露,2024年第一季度共处置违规账号127万个,其中数据造假类占比达38%,但技术对抗呈现明显"猫鼠游戏"特征——每当平台升级风控策略,造假团队便迅速迭代技术方案。

"我们检测到某批次账号存在异常关注行为,其设备指纹、IP地址、操作时序等特征高度趋同。"抖音算法工程师向记者展示的案例显示,某网红账号在72小时内新增15万粉丝,但这些账号的活跃时段、内容偏好等数据完全一致,明显违背正常用户行为规律。

这种技术对抗不仅消耗平台治理资源,更对内容推荐算法造成系统性干扰,清华大学新媒体研究中心主任李明教授指出:"当大量虚假数据涌入系统,算法模型的学习样本被污染,可能导致优质内容被压制,低质内容获推荐,形成'劣币驱逐良币'的恶性循环。"

用户权益保护的法治困境

在平台治理的同时,用户权益保护面临多重法律障碍,北京互联网法院近期审理的一起案件中,原告张某购买5000粉丝服务后,账号因违规被限流,要求服务商赔偿损失,法院审理认为,虽然《电子商务法》禁止"刷量炒信"行为,但用户与服务商的交易合同因违背公序良俗而无效,双方均需承担相应责任。

"现行法律对数据造假的规制主要集中于反不正当竞争领域,对普通用户的救济渠道存在空白。"中国政法大学网络法学研究院刘教授分析称,用户往往难以证明实际损失,且服务商多采用虚拟身份交易,导致维权成本高企。

这种法律困境催生出新的风险形态,记者调查发现,部分服务商开始提供"担保交易"服务,承诺"掉粉包补""封号退款",甚至引入第三方仲裁机制,这种"规范化"的造假服务,正在模糊违法与违规的边界,给监管带来更大挑战。

行业自律与生态重建路径

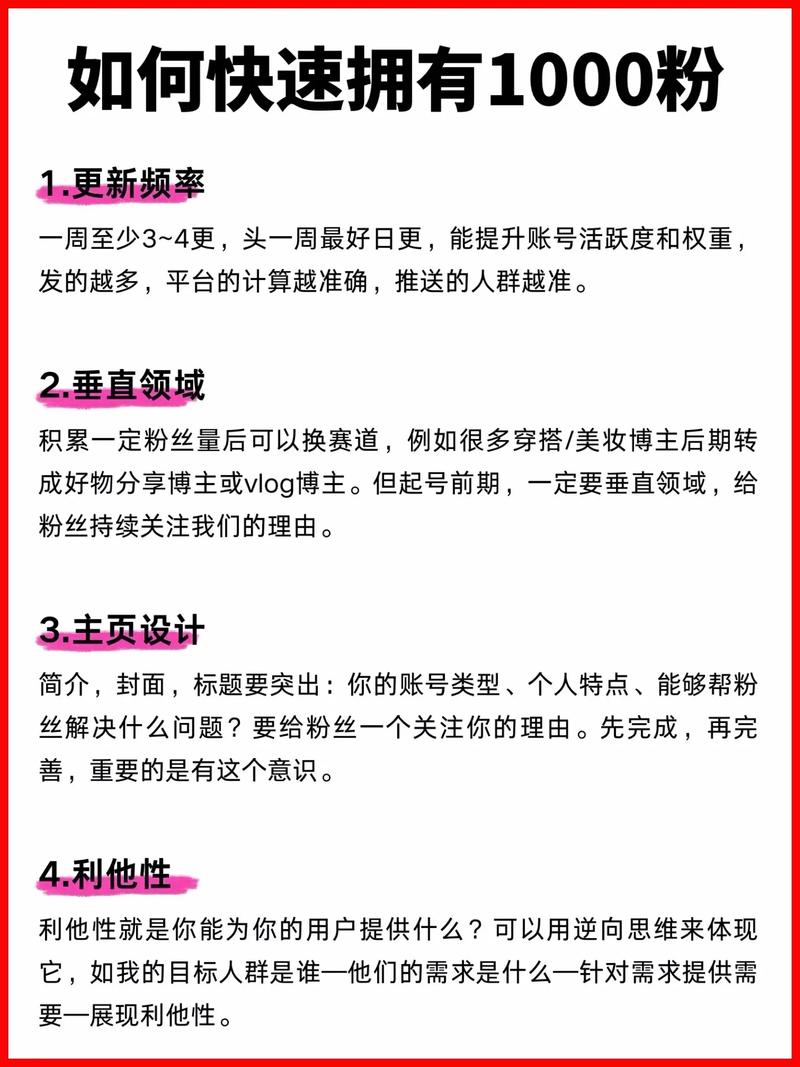

面对系统性治理难题,行业正在探索多元解决方案,中国网络视听节目服务协会近期发布《短视频内容生态治理指南》,明确要求平台建立"创作者信用分"制度,将数据真实性纳入账号评级体系,多家头部MCN机构联合发起"阳光创作者计划",承诺绝不参与任何形式的数据造假。

技术层面,区块链技术开始应用于内容溯源,某平台推出的"创作者身份链"系统,通过分布式账本记录账号成长轨迹,确保粉丝数据不可篡改,这种技术方案虽然增加了运营成本,但为构建可信生态提供了新思路。

"生态治理需要技术、法律、市场的协同创新。"中国人民大学新闻学院彭教授建议,应建立跨平台的数据造假黑名单共享机制,同时完善《网络安全法》实施细则,明确数据造假的民事赔偿责任,对于用户而言,则需要提升数字素养,认识到"虚假繁荣"背后的账号贬值风险。

在这场生态保卫战中,抖音等平台正面临前所未有的考验,如何平衡商业利益与社会责任,如何构建技术治理与人文关怀并重的生态系统,将成为决定行业未来走向的关键命题,可以预见的是,随着监管趋严和技术迭代,短视频行业终将走出数据造假的迷雾,回归内容价值的本质。

(全文共计1528字)

还没有评论,来说两句吧...