抖音业务生态观察:透视"买粉丝"现象背后的行业逻辑与合规边界

随着短视频平台竞争加剧,抖音业务生态中"买粉丝"现象引发行业热议,据第三方数据机构统计,2023年第二季度,国内短视频账号增粉服务市场规模突破12亿元,其中涉及"非自然增长"的灰色交易占比约18%,这一数据既反映了内容创作者对流量增长的迫切需求,也暴露出平台生态治理面临的挑战。

现象溯源:流量焦虑下的市场选择

在抖音月活用户突破7亿的当下,内容创作者面临"流量金字塔"的残酷现实,头部1%的账号占据65%的平台流量,而90%的长尾创作者日均播放量不足500次,这种"二八定律"催生了特殊的产业链:从粉丝代刷、互动量定制到账号权重优化,一套完整的"流量加速"服务体系在地下市场悄然成型。

"对于新入局的内容创作者而言,前三个月是生死线。"某MCN机构运营总监王女士透露,"平台算法对账号冷启动期的数据表现极为敏感,初始粉丝量直接影响内容推荐权重。"这种机制下,部分创作者选择通过购买基础粉丝量来突破算法阈值,形成所谓的"破圈效应"。

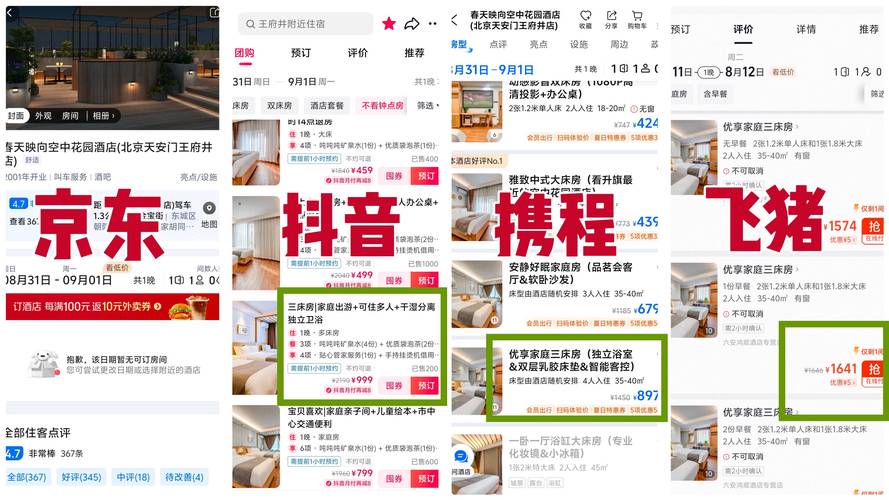

据行业调研显示,购买粉丝服务的用户中,42%为个人创作者,35%为中小型品牌账号,剩余23%为电商带货类账号,价格体系呈现明显分层:基础版(1000粉丝)均价80-120元,高级版(含互动数据)可达500元/千粉,部分服务商还提供"保活"服务,承诺粉丝7日内留存率超80%。

平台治理:技术升级与规则完善的双重博弈

面对日益猖獗的灰色交易,抖音安全中心在2023年已开展三轮专项整治行动,通过行为画像、设备指纹、IP溯源等技术手段,平台累计封禁违规账号237万个,拦截异常增粉请求14.6亿次,最新上线的"创作者信用分"体系,将账号数据真实性纳入评估维度,违规者将面临流量限流、广告分成冻结等处罚。

"我们正在构建更智能的生态监测系统。"抖音安全策略负责人表示,"通过机器学习模型,系统可识别非自然增长模式,包括粉丝活跃时段异常、互动内容同质化等特征。"据悉,该系统已将虚假粉丝识别准确率提升至92.3%。

法律层面,2023年5月实施的《网络信息内容生态治理规定》明确将"流量造假"纳入监管范畴,北京市网信办近期公布的典型案例中,某科技公司因提供刷量服务被处以180万元罚款,创下同类案件新高,这标志着监管部门对短视频生态治理进入实质性执法阶段。

行业反思:长效发展需要生态重构

尽管平台治理持续加码,但市场需求依然旺盛,某电商服务商透露:"双十一前夕,带货账号购粉需求激增300%,部分商家甚至要求'72小时速成万粉账号'。"这种短期行为背后,折射出内容创作者对流量变现的焦虑。

"真正的账号价值在于内容质量与用户粘性。"新榜研究院发布的《2023短视频生态报告》指出,自然增长账号的粉丝转化率是购买粉丝账号的7.2倍,广告主对"数据造假"的容忍度正持续降低,某美妆品牌市场总监表示:"现在合作前都会要求第三方机构做数据审计,虚假粉丝超过15%的账号直接淘汰。"

行业专家建议,创作者应建立"内容-流量-变现"的正向循环,通过优化内容策略、参与平台创作激励计划、构建私域流量池等方式实现可持续增长,抖音推出的"创作者学院"已累计培训超200万人次,其"新芽计划"对优质内容提供流量扶持,显示出平台引导生态健康发展的决心。

合规化与专业化成必然趋势

随着监管趋严和技术升级,短视频行业正在经历深刻变革,艾瑞咨询预测,到2025年,专业MCN机构市场份额将提升至65%,个人创作者占比降至20%以下,这意味着内容生产将向组织化、专业化方向演进,单纯依赖"买粉丝"的野蛮生长模式难以为继。

平台方面,抖音正在测试"创作者身份认证"体系,通过学历认证、作品集审核等方式建立创作者信用档案,推出的"星图平台"要求广告主必须选择通过实名认证的创作者,从需求端压缩灰色交易空间。

"健康的生态需要多方共建。"中国传媒大学新媒体研究院教授指出,"平台要完善规则体系,创作者需提升内容能力,监管部门应加强执法力度,只有形成合力,才能推动行业走向可持续发展。"

在这场流量与规则的博弈中,短视频行业正经历着从"量变"到"质变"的关键转型,对于内容创作者而言,回归创作本质、构建真实用户关系,或许才是穿越流量周期的终极答案,随着平台治理体系的不断完善,那些依靠"买粉丝"快速起号的时代,终将成为互联网发展史上的一个特殊注脚。

还没有评论,来说两句吧...