抖音6元1000粉丝服务引热议:平台生态与用户行为双面审视

社交媒体领域一则关于“抖音6元1000粉丝”的新闻引发广泛关注,这一看似低廉的价格背后,隐藏着一条涉及虚假流量、平台规则挑战及用户行为规范的灰色产业链,作为国内短视频领域的领军平台,抖音的生态健康与用户行为规范再次成为舆论焦点,本文将从行业背景、服务模式、平台应对及用户影响等多维度展开分析,探讨这一现象背后的深层逻辑。

现象溯源:低价粉丝服务的运作逻辑

“抖音6元1000粉丝”并非新鲜事物,其本质是第三方机构通过技术手段或人工操作,为用户提供快速增粉服务,这类服务通常以“低价、高效、无风险”为卖点,吸引希望快速积累粉丝的创作者或商家,具体操作模式包括:

- 机器人账号批量关注:通过程序控制大量虚假账号关注目标用户,制造粉丝增长的假象;

- 低质量真实账号互动:以兼职形式招募用户,通过关注、点赞、评论等行为完成任务,获取微薄报酬;

- 混合模式:结合机器人账号与真实账号,降低被平台检测的风险。

此类服务的定价通常与粉丝质量挂钩,6元1000粉丝的服务往往对应低活跃度、无内容产出的“僵尸粉”,而更高价位的套餐可能包含部分真实用户互动,尽管价格低廉,但其对平台生态的破坏性不容忽视。

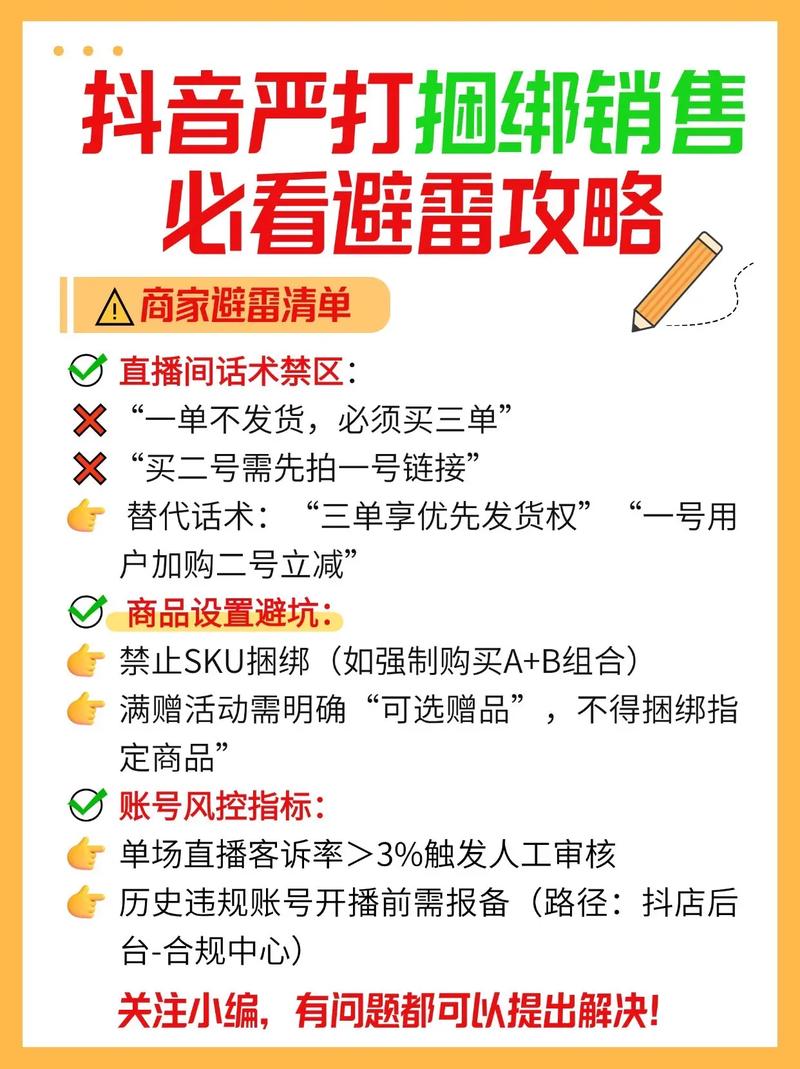

平台规则与生态挑战:抖音的应对之策

抖音官方对虚假流量行为始终保持高压态势,根据《抖音社区自律公约》及《网络信息内容生态治理规定》,平台明确禁止通过非正当手段获取粉丝、点赞等数据,具体措施包括:

- 技术检测升级:利用AI算法识别异常关注行为,如短时间内大量账号集中关注同一用户、账号无历史内容或互动记录等;

- 账号处罚机制:对涉及虚假流量的账号实施限流、封禁等处罚,严重者将追究法律责任;

- 创作者教育:通过官方公告、培训课程等方式,引导用户通过优质内容吸引真实粉丝。

灰色产业链的隐蔽性与适应性使得平台治理面临挑战,部分服务商通过频繁更换域名、使用加密通信工具等方式规避监管,导致治理成本居高不下。

用户行为与行业影响:短期利益与长期风险的博弈

从用户视角看,购买粉丝服务往往源于对“流量焦虑”的应对,在竞争激烈的短视频领域,粉丝数量被视为账号影响力的直接指标,甚至与商业合作机会挂钩,这种短期行为可能带来多重风险:

- 账号价值贬损:虚假粉丝无法转化为真实互动,导致账号数据失真,长期可能被平台降权;

- 法律风险:根据《反不正当竞争法》,虚假宣传行为可能面临行政处罚或民事赔偿;

- 行业信任危机:虚假流量泛滥会削弱用户对平台内容的信任,最终损害整个生态的健康。

行业专家指出,健康的内容生态应基于“内容质量-用户互动-商业价值”的正向循环,依赖虚假流量破坏这一循环,无异于“饮鸩止渴”。

深层思考:平台、用户与监管的协同治理

解决虚假流量问题,需多方协同发力:

- 平台层面:持续优化技术检测能力,建立更透明的账号信用体系,同时为优质创作者提供更多流量扶持;

- 用户层面:提升对虚假流量的辨识能力,树立“内容为王”的创作理念,避免陷入数据陷阱;

- 监管层面:完善相关法律法规,明确虚假流量行为的法律边界,加大执法力度。

值得注意的是,部分用户购买粉丝服务源于对平台算法的不了解,抖音的推荐机制更看重内容质量、用户停留时长等指标,而非单纯粉丝数量,加强用户教育,或能从根本上减少此类需求。

技术驱动下的生态净化

随着区块链、大数据等技术的发展,平台对虚假流量的识别能力将进一步提升,通过分布式账本技术记录账号行为,可实现更精准的溯源与处罚,用户对内容价值的认知也在逐步深化,优质创作者将通过持续输出有价值的内容获得长期回报。

“抖音6元1000粉丝”现象,本质是流量经济时代下的一个缩影,它既反映了部分用户对快速成功的渴望,也暴露了平台治理与行业规范的短板,唯有通过技术、规则与教育的多重手段,才能构建一个更健康、可持续的内容生态。

还没有评论,来说两句吧...