抖音粉丝购买卡盟乱象频发,行业规范与平台治理成焦点

随着短视频平台抖音的持续火爆,围绕“抖音粉丝购买卡盟”的灰色产业链逐渐浮出水面,引发社会广泛关注,据多方调查显示,部分商家通过所谓“卡盟”平台提供付费增粉服务,声称可快速提升账号粉丝量、点赞数及互动数据,甚至承诺“纯真人粉丝”“永久不掉粉”,这一行为不仅违反了平台规则,更涉嫌违反《网络安全法》《反不正当竞争法》等相关法律法规,对网络生态健康和用户权益造成严重威胁。

卡盟增粉:灰色产业链的“隐秘角落”

“抖音粉丝购买卡盟”本质是一种通过技术手段或虚假交易批量制造粉丝数据的灰色服务,其运作模式通常包括两类:一是利用“僵尸粉”软件生成虚假账号,通过程序化操作关注目标用户;二是通过“真人刷量”团队,以低价雇佣兼职人员或利用群控系统模拟真实用户行为,完成关注、点赞、评论等操作。

记者暗访发现,部分卡盟平台以“低价高效”为卖点,宣称“100元涨粉1000”“7天打造爆款账号”,甚至提供“套餐服务”,涵盖粉丝、点赞、评论、转发等“一站式”数据造假,更有甚者,部分商家声称可定制粉丝属性,如性别、地域、年龄等,以迎合账号运营者的“精准需求”。

“这种服务看似能快速提升账号影响力,实则暗藏风险。”某互联网安全专家指出,虚假粉丝不仅无法为账号带来真实流量转化,还可能因数据异常触发平台算法惩罚,导致账号限流、封禁,部分卡盟平台存在信息泄露风险,用户支付信息、账号密码等可能被非法获取,进一步加剧安全隐患。

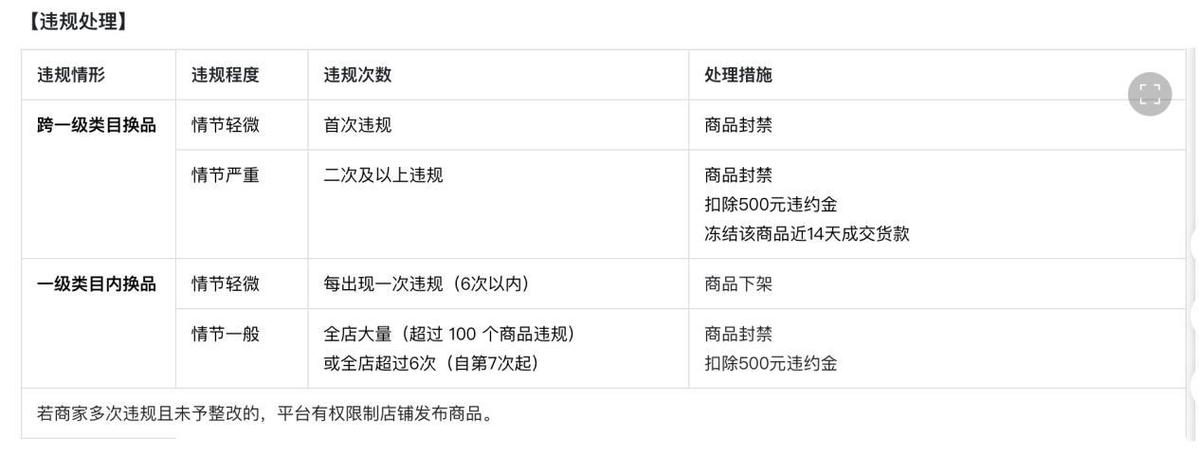

平台治理:抖音重拳出击,但挑战仍存

面对卡盟增粉乱象,抖音官方已多次开展专项整治行动,据公开资料显示,2023年以来,抖音累计封禁违规增粉账号超120万个,清理虚假粉丝超2.3亿条,并上线“粉丝质量分”功能,通过算法识别异常关注行为,对数据造假账号进行降权处理。

“我们坚决打击任何形式的刷量行为,这不仅是维护平台公平性的需要,更是保护用户权益的必然选择。”抖音安全中心负责人表示,平台已建立“技术拦截+人工审核+用户举报”的三重防控体系,并持续升级风控模型,以应对不断翻新的作弊手段。

治理效果仍面临挑战,卡盟平台通过加密通信、虚拟货币支付等方式规避监管,部分商家甚至将业务转移至境外服务器,增加追踪难度;部分用户对“数据造假”的危害认识不足,存在“法不责众”的侥幸心理,导致需求端难以彻底根除。

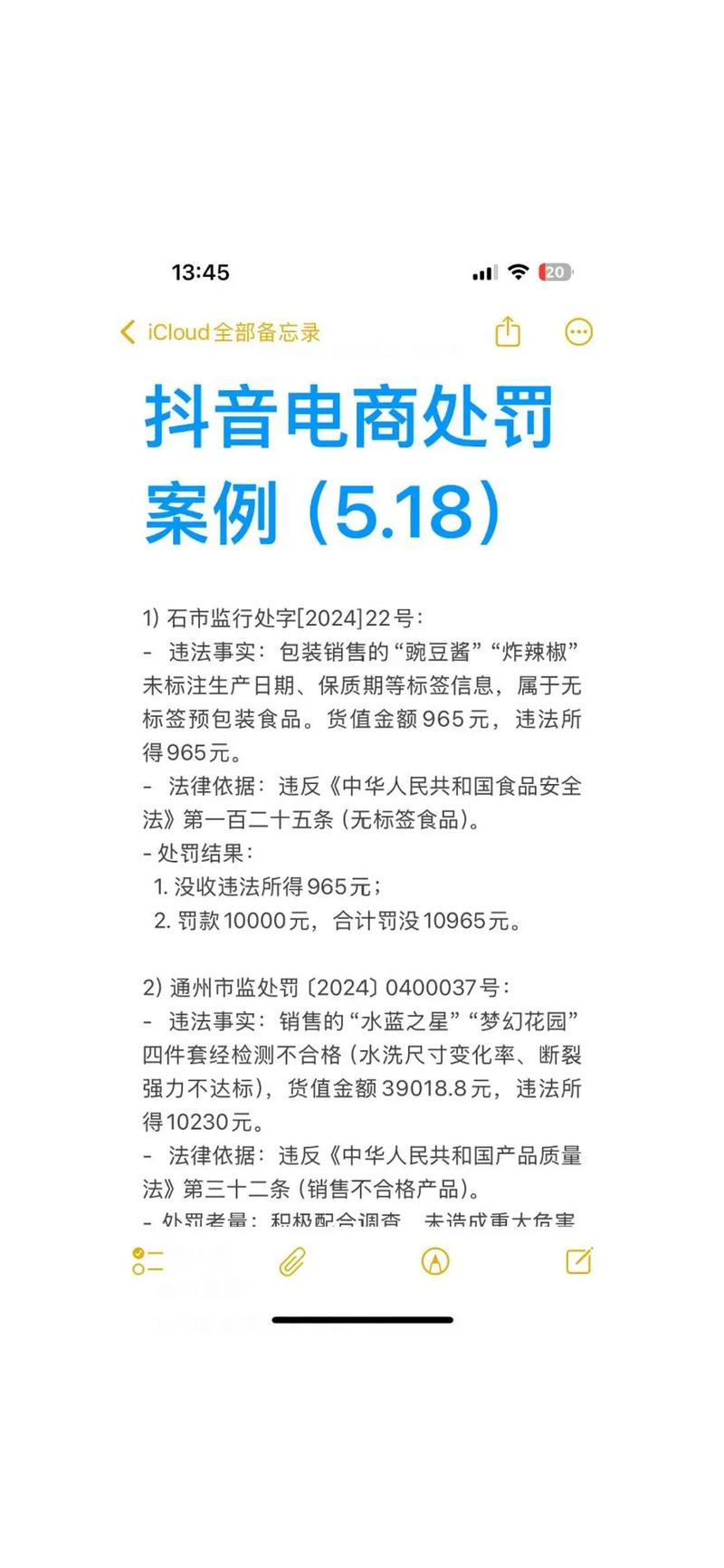

法律风险:数据造假或触刑律,行业规范迫在眉睫

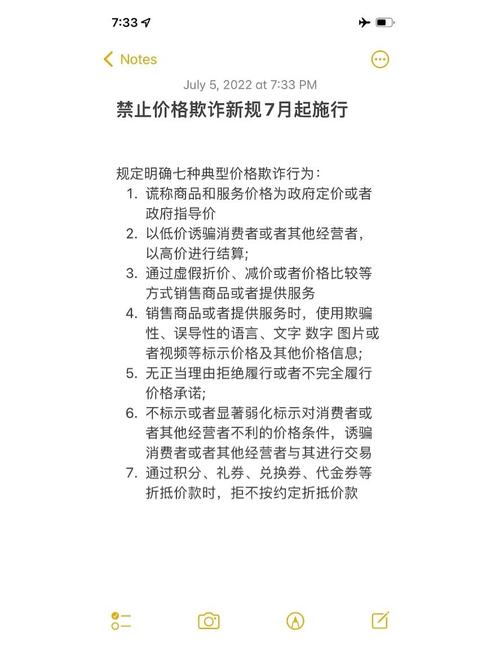

从法律层面看,抖音粉丝购买卡盟行为已涉嫌多重违法,根据《网络安全法》第二十四条,网络运营者不得提供专门用于从事危害网络安全活动的程序、工具;而《反不正当竞争法》第八条明确规定,经营者不得对其商品的用户评价、交易信息等作虚假宣传,若卡盟平台涉及非法获取公民个人信息,还可能触犯《刑法》第二百五十三条之一,构成侵犯公民个人信息罪。

“数据造假不仅破坏市场竞争秩序,更损害消费者知情权。”中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍指出,当前法律对“网络刷量”行为的惩处力度仍需加强,建议通过修订相关司法解释,明确量刑标准,同时推动行业自律,建立黑名单共享机制,从源头遏制灰色产业链蔓延。

行业反思:流量至上不可取,内容价值才是核心

卡盟增粉乱象的背后,折射出部分用户对“流量焦虑”的过度追求,在“粉丝量决定影响力”的思维驱动下,一些创作者忽视内容质量,转而通过数据造假营造虚假繁荣,最终陷入“数据好看、转化低迷”的怪圈。

“真正优质的账号,靠的是持续输出有价值的内容。”某MCN机构负责人表示,平台算法已逐步优化,对“低质高粉”账号的推荐权重持续降低,而真实互动、用户留存率等指标成为关键考核因素,他建议创作者回归内容本质,通过提升创作能力、优化运营策略实现长期发展。

未来展望:技术赋能与法律完善双管齐下

遏制抖音粉丝购买卡盟乱象,需平台、用户、监管多方协同,技术层面,平台可进一步利用区块链、AI等手段,构建不可篡改的用户行为链,提升数据造假成本;法律层面,需完善《电子商务法》《网络信息内容生态治理规定》等配套法规,明确刷量行为的法律责任;用户层面,则需加强普法教育,引导公众树立“数据真实比数量更重要”的价值观。

“网络生态的净化是一场持久战。”业内人士指出,随着监管趋严和技术升级,卡盟增粉的生存空间将逐步压缩,而健康、可持续的网络环境,终将回归“内容为王”的正轨。

还没有评论,来说两句吧...